Connaissez-vous Christian Hibon ? Si c'est le cas vous avez bien de la chance. Voilà un poète qui écrit depuis plus de quarante ans, mais qui se tient à distance. Les livres qu'il publie sont rares, souvent à compte d'auteur, à destination de quelques personnes qu'il choisit avec soin, dans une sorte de circulation secrète de l'écriture. Pour lui, la poésie est aussi une manière de vivre qui s’accommode fort peu de la banalité ambiante. Comme naguère à Calais où il placardait ses poèmes chargés d'anathèmes sur les arbres, il traîne maintenant depuis de nombreuses années sa longue dégaine, comme il le dit lui-même "sa silhouette d'ange déçu au détour des ruelles de la vieille ville", à Arles où souffle depuis toujours un vent salubre dont il se coiffe, non sans insolence. Si soudain, dans la nuit, vous entendez comme un grand rire de crécelle, ne cherchez pas : c'est le sien. Le rire n'est-il pas "son vin préféré" ? Le sentiment du dérisoire cohabite naturellement chez lui avec le sens de l'émerveillement et une mélancolie parfois. Il déteste une certaine poésie qui s'inspire de la vie quotidienne. Le réel, ce que Breton appelait le "peu de réalité", il préfère le traquer sans lui laisser de répit, chercher toutes ces fissures et lézardes par lesquelles l'imaginaire peut s'épancher en toute exubérance. Jubiler avec le monde par les mots, en toute liberté, telle pourrait être sa devise.

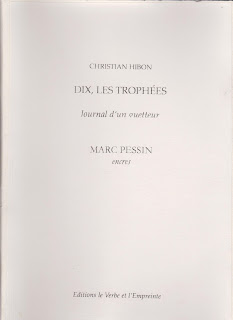

Aussi, ne soyez pas étonnés que Christian Hibon fréquente les fées, dans son dernier livre, "Dix, les trophées", publié et illustré par Marc Pessin, graveur, peintre et éditeur d'art comme on n'en fait presque plus, hélas. En dix textes courts, l'auteur nous fait entrer dans l'intimité de ses aimables nymphes.

Voici deux "trophées" :

Voici deux "trophées" :

"Je regarde la santé des fées, elle sont si peu nombreuses qu'on dirait un miroir de poche brisé dans le sac à main des clairières. Leur pâleur est une poudre pour tous les nids, c'est le grand maquillage des oiseaux, ces princes de l'air dont les serres sont les bracelets de leurs maigres poignets. Quant à l'unique bague qu'elles réclament, il suffira de plonger un doigt dans l'une de mes veines."

"Elle sait très bien le nom des vents improbables qui viendront la coiffer. Il lui suffit d'épeler la moindre morsure de l'air.

Riche de nudité, son corps écoute la forêt pour laisser libre cours aux prétendants tapis dans l'herbe qui la réclament.

Nul ne sait son histoire, les plus heureux parlent seulement de l'écho de son silence."

(encre de Marc Pessin)

- Christian Hibon : "Dix, les trophées, journal d'un guetteur", avec des encres de Marc Pessin, Éditions le Verbe et l'Empreinte.

.....

Et voici deux extraits d'un tapuscrit inédit, "Première pression à froid" :

"D'où venais-tu ?

Il n'y avait ici aucune gare, aucune route. Seul un sentier que je portais du bout des lèvres dans cette plaine insolite, pouvait t'inventer. Et tu y as crû. J'ai oublié nos premiers mots, ils devaient être simples, telles ces pierres que tu lançais et que nous retrouvions sur le lit, le soir venu.

Tu es partie. La mélancolie de septembre est dans l'encrier : j'accroche chaque lettre sur les arbres jaunissant de l'été."

"J'ai suivi le chemin qui te ressemblait, j'ai reconnu les miroirs où tu étais passée, j'avais sur le dos le testament des étoiles. Mon propre scalp à la main, j'ai hurlé, jusqu'aux aigles inconnus pour te retrouver. À cette époque, la lune était un superbe hamac pour le ciel et je n'avais nul endroit où me reposer. J'ai retrouvé ton lit défait, ton lit qui se recompose quand je baisse les yeux, tel un phare effondré dans mes larmes."

.....

Alain Roussel